Opel Zafira Life Business Innovation: guter Deal

MINIBUSSE Geschäftsleute erwarten von ihrem Shuttle ein Mindestmass an Komfort. Sie verlangen aber auch, dass man mit ihrem Geld haushälterisch umgeht. Der top ausgestattete Zafira Life Business Innovation bringt beides unter einen Hut.

Den Kunden oder Mitarbeiter eines Unternehmens am Flughafen abzuholen und zum Firmensitz in einem anderen Kanton oder Landesteil zu bringen gehört zum Alltag eines Shuttledienstes. Um die Reisezeit sinnvoll und effizient zu nutzen, möchten die Passagiere ihre Laptops verwenden können oder – bevorzugt einander zugewandt – erste Themen besprechen. Solche Erwartungen sind längst nicht mehr Topmanagern grosser Konzerne vorbehalten, und Lösungen dazu sind nicht mehr nur aus der Premium-Ecke zu finden. Auch Volumenhersteller haben heute entsprechend ausgestattete Modelle im Angebot. Der in der Schweiz ab 34 310 Franken (inkl. MwSt.) bestellbare Opel Zafira Life ist ein fahraktiver und zugleich komfortabler Grossraum-PW nach Mass. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass er in drei Längen erhältlich ist – als «Small»-Variante mit 4,60 Metern Länge, als «Medium» mit 4,95 Metern (von uns im Test gefahren) sowie als «Large» mit 5,30 Metern – und jeweils bis zu neun Personen Platz bietet. Seit 2019 ist der Zafira allerdings nicht mehr eine Opel-Eigenkonstruktion, sondern er basiert auf dem PSA-Van mit dem Projektnamen «KZéro», der seit 2016 als Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer sowie Toyota Proace Verso vermarktet wird.

Lässt kaum Wünsche offen

Der Zafira Life ist ein modernes Auto, ohne Zweifel. Dies erkennt man am hochflexiblen Raumangebot genauso wie am Komfort sowie an den neusten Fahrerassistenz- und Infotainmentsystemen. Auch ans Head-up-Display gewöhnt man sich rasch, denn es ermöglicht, dass der Blick konsequenter auf die Strasse gerichtet bleibt. Zur modernen Technik kommt ein lässiger Look mit dem typischen Opel-Gesicht. Ein zweiteiliges Panorama-Glasdach (mit Schiebejalousie) sowie die Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe veredeln das Äussere weiter.

Das Antriebsportfolio besteht aus Euro-6d-TEMP-Dieselmotoren mit 1,5 und 2,0 Litern Hubraum. Die Spanne der Vierzylinder reicht dabei von 102 PS (75 kW) bis 177 PS (130 kW). Gemäss WLTP2 liegt der Treibstoffverbrauch kombiniert bei 6,0–8,1 l/100 km, was CO2-Werten von 158–213 g/km entspricht. Unser Testfahrzeug war mit Topmotorisierung und 8-Gang-Automatik unterwegs. Der Antriebsstrang liess tatsächlich keine Wünsche offen. Er ermöglichte flottes, praktisch ermüdungsfreies Vorankommen. Damit bestätigt sich unser Fazit mit dem gleichen Antriebsstrang im Hotelbus-Vergleich, den wir mit dem Toyota Proace absolviert hatten. Für besseren Vortrieb auch abseits fester Wege steht die Traktionskontrolle IntelliGrip zur Verfügung. Wer eine echte 4×4-Variante bevorzugt, kann auch die haben: Der Allrad wird bei Offroad-Spezialist Dangel verbaut. Und zum Jahresbeginn 2021 rollt der Newcomer als rein elektrische Variante vor.

Dass der Zafira Life selbst in der Kurzversion «Small» Platz für bis zu neun Passagiere bietet, nennt Opel «einzigartig in dieser Klasse». Erfreulich ist der kleine Wendekreis von 11,3 Metern. Seine zwei sensorgesteuerten Schiebetüren lassen sich von aussen per Fernbedienung oder mit einer Fussbewegung in Richtung Fahrzeug elektrisch öffnen.

Der von uns gefahrene Opel Zafira Life «Medium» verfügt über einen 35 Zentimeter längeren Radstand (3,28 Meter sowohl bei «M» als auch bei «L»), bietet damit mehr Fussraum für die Fondpassagiere und tritt gegen die D-Segment-Vans an. Die Nutzlast liegt bei deutlich über einer Tonne. Der 5,30 Meter lange Opel Zafira Life «Large» fordert schliesslich die Grossraum-Vans heraus und punktet mit einem maximalen Ladevolumen von rund 4900 Litern.

Der Konkurrenz geht es ans Leder

Gerade in diesem Segment sind hochwertig ausgestattete Shuttles gefragt. So bietet Opel in allen Zafira-Life-Varianten (als «Business Innovation») Ledersitze, die sich in Aluminiumschienen variabel verschieben lassen. Zur Wahl stehen Konfigurationen mit fünf, sechs, sieben oder acht Ledersitzen. Die umklappbare Lehne des Beifahrersitzes ermöglicht den Transport von bis zu 3,50 Metern langen Gütern.

Als Krönung gibt es die Lounge-Ausstattung für die beiden Versionen mit langem Radstand. Elektrisch beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion, dahinter vier Ledersessel mit jeweils komfortablen 48 Zentimetern Sitzbreite, die sich versetzen lassen: Die VIP-Gäste können sich also mit viel Beinfreiheit auch gegenübersitzen. Ein ebenfalls beweglicher Tisch lässt sich zusammenklappen und dann als zusätzlicher Stauraum für Kleinkram verwenden. Die Laptops und Smartphones der Passagiere werden dank der 230-Volt-Steckdose in kürzester Zeit wieder aufgeladen.

Die meisten Versionen des Zafira Life sind maximal 1,90 Meter hoch und passen damit problemlos in normale Tiefgaragen – wichtig etwa für den Einsatz als Hotelshuttle.

Alles unter Kontrolle

Eine Frontkamera und ein Abstandsradar kontrollieren gemeinsam das Geschehen vor dem Fahrzeug. Das System erkennt sogar die Strasse überquerende Fussgänger und kann bis Tempo 30 eine Notbremsung einleiten. Der intelligente Geschwindigkeitsassistent passt das Tempo des Fahrzeugs auf den Vordermann an und verringert die Geschwindigkeit im Bedarfsfall auf bis zu 20 km/h. Der Spurhalteassistent sowie die Müdigkeitskontrolle unterstützen und warnen den Fahrer, wenn er schon zu lange hinterm Lenkrad sitzt. Der Fernlichtassistent blendet oberhalb von 25 km/h automatisch auf und ab. Geschwindigkeit, Abstand zum Vordermann oder Navigation lassen sich beim Zafira Life auch über ein farbiges Head-up-Display anzeigen – laut Opel in den PSA-Vans ebenfalls einzigartig im Segment.

Das neue Telematikangebot Opel Connect bietet hilfreiche Funktionen wie Live-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, Direktverbindung zu Pannenhilfe und Notruf (rote Notruftaste). Packen bei einem Unfall die Gurtstraffer zu oder löst der Airbag aus, wird der Notruf automatisch aktiviert. Ultraschallsensoren in der Bug- und Heckschürze wachen über jeden toten Winkel und melden dem Fahrer Hindernisse beim Einparken genauso wie Annäherungen von Fahrzeugen und Fussgängern. Eine Rückfahrkamera überträgt ihr Bild je nach Ausstattung auf den Innenspiegel oder den 7-Zoll-Monitor – im letzteren Fall mit 180-Grad-Blickwinkel aus der Vogelperspektive.

Beim Infotainmentsystem «Multimedia Navi» kommt eine Europa-Navigation mit 3D-Kartendarstellung hinzu. Dabei werden die Sehenswürdigkeiten grosser Städte in Full-HD-Qualität angezeigt. Bei Überlandfahrten bildet die Karte auf Wunsch sehr realistisch die Geografie entlang der Strecke ab. In der Topversion verwöhnen zehn Lautsprecher die Passagiere des VIP-Shuttles mit erstklassiger Klangqualität.

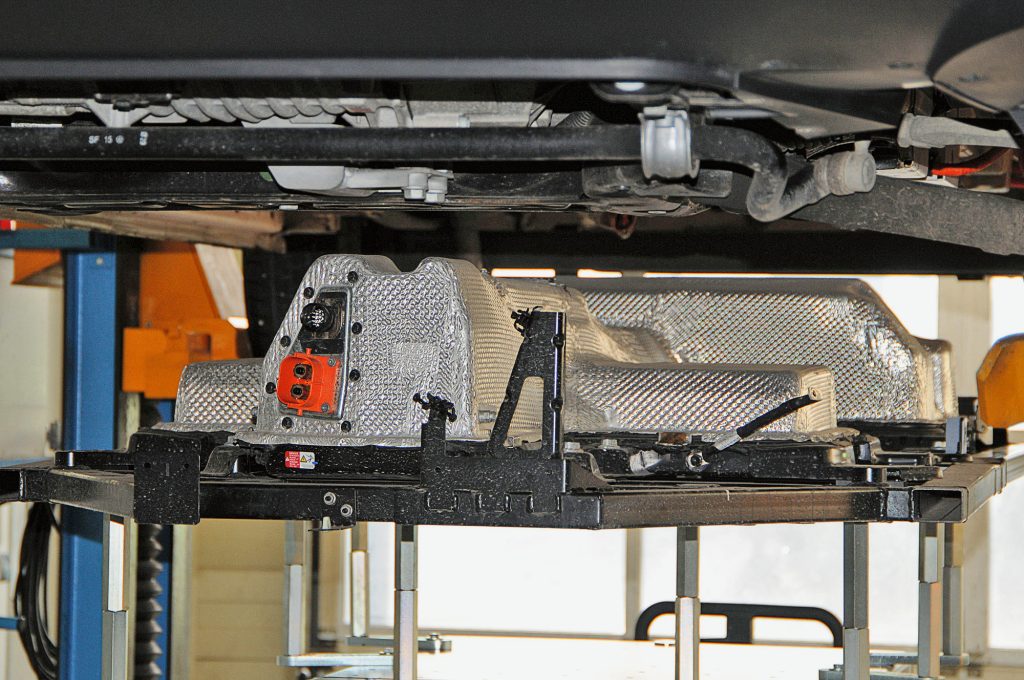

Unser Testfahrzeug war zusätzlich u.a. mit Webasto-Standheizung, Fahrer-Assistenzpaket, Panorama-Sonnendach und IntelliGrip ausgerüstet und würde so für 62’580 Franken in Rechnung gestellt. Für einen Geschäftsmann, der rechnen kann, ein sehr guter Deal!