Paul Berliet war ein bemerkenswerter LKW-Bauer

GESCHICHTE Anfang Oktober jährt sich der Geburtstag von Paul Berliet zum 100. Mal. Aus diesem Anlass zeigte die Stiftung Berliet auf der Rétromobile in Paris Anfang Februar den original restaurierten, wegweisenden Berliet TR 350 «Le Centaure».

Die Berliet-Stiftung «Fondation de l’Automobile Marius Berliet» verwaltet nicht nur das Erbe des Fahrzeugherstellers Berliet, sie ist jener Ort, an dem die französische Nutzfahrzeuggeschichte aufgearbeitet und dokumentiert wird. Daher stellt die von Renault Trucks unterstützte Stiftung jedes Jahr auf der Rétromobile in Paris ein originalgetreu restauriertes französisches Nutzfahrzeug an ihrem Stand aus.

«Le Centaure», eine Revolution für Fernstrecken

Dieses Jahr zeigte die Berliet-Stiftung einen Berliet TR 350 «Le Centaure» von 1978, der von einem 14,8 Liter grossen Turbo-V8 mit 350 PS bei 2000 U/min angetrieben wird. Seine Besonderheit ist jedoch die Kabine mit aus verstärktem Polyester gefertigtem Hochdach für den Fernverkehr. «Le Centaure» wies den Weg zu Hochdach-Kabinen, wie sie seither von Volvo («Globetrotter») und anderen gebaut werden.

Anlass für die Präsentation des TR 350 auf der Klassikmesse war der bevorstehende 100. Geburtstag von Paul Berliet, Sohn des Gründers der legendären Camion-Marke. Unter dem am 5. Oktober 1918 geborenen Paul Berliet konstruierte der Hersteller wegweisende Fahrzeuge. Darunter fallen der T100 von 1959, der mit 100 Tonnen Gesamtgewicht für die Erdölindustrie gebaut wurde, oder der vollluftgefederte Stradair Mitte der 60er-Jahre oder die 1970 vorgestellte Kabine 2400 mit 2,4 Metern Breite, auf welcher «Le Centaure» basiert. Diese wurde von Renault übernommen und als «Major» und mit Hochdach als «Major Turboliner» angeboten. Ein Fahrzeug notabene, das auch in der Schweiz unter Renault V.I. (Véhicules Industriels) gut verkauft wurde.

Paul Berliet wurde das Nutzfahrzeug in die Wiege gelegt

Die französische Nutzfahrzeuggeschichte ist eng mit dem Namen Berliet verbunden. Der Unternehmensgründer Marius Berliet, nach dem die Berliet-Stiftung offiziell benannt ist, baut sein erstes Auto 1895. Nach zahlreichen Personenwagen konstruiert er mit dem Typ M mit 22 PS und 3,5 Tonnen Nutzlast seinen ersten Lastwagen. In den 20er- und 30er-Jahren folgen schwere Lastwagen und der Einsatz von Dieselmotoren. 1939 stellt Marius Berliet die Produktion von PWs ein und konzentriert das Unternehmen auf Nutzfahrzeuge sowie Busse.

In dieser Zeit der Entwicklung der Marke Berliet und ihrer wachsenden Fabriken wächst Paul Berliet mit fünf Brüdern und einer Schwester auf. In die Dreissigerjahre fallen Pauls Schulzeit sowie eine praktische und dann theoretische Ausbildung in den Berliet-Werken in Vénissieux bei Lyon. Dort ist auch heute noch der Sitz von Renault Trucks, in die Berliet aufgegangen ist. 1942 ernennt Vater Berliet testamentarisch seine Söhne Paul, Henri, Jean und Maurice zu seinen Nachfolgern, wobei er Paul zum Hauptbevollmächtigten bestimmt.

Während des Zweiten Weltkriegs werden Hunderte Arbeiter des Werks zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert, darunter auch Henri und Maurice Berliet. 1944 fallen grosse Teile der Fabriken und der «Cité Berliet», der Berliet-Siedlung für die Werksangehörigen, alliierten Luftangriffen zum Opfer. Entsprechend schrumpft die Produktion. Es folgen schwierige Nachkriegsjahre. Und 1949, im Todesjahr von Marius Berliet, übernimmt Sohn Paul wie von seinem Vater vorgesehen die Leitung der Werke.

Neuanfang nach 1945

Im selben Jahr noch präsentiert Berliet den neuen Hauber GLR mit 125 PS. Die Karosserieform bleibt über Jahre mit Änderungen auch für Dreiachser und Sattelschlepper (Anfang der Typenbezeichnung G für Chassis und T für Zugmaschinen) erhalten. 1954 folgen erste Frontlenker. Paul Berliet baut aber nicht nur für den französischen Markt Lastwagen, sondern auch für den Einsatz in den Kolonien. So werden Allradausführungen der «Rundhauber» mit dem Namen Gazelle für den Einsatz in der Sahara und zu deren Durchquerung gebaut, sowohl für die Armee als auch für die Erdöl- und Rohstoffgewinnung. Einige besondere technische Leistungen sind die schweren TBO und natürlich der bereits erwähnte riesige Lastwagen T 100 mit 700-PS-Motor.

Paul Berliet, ein weitsichtiger Konstrukteur

Paul Berliet und seine Ingenieure schrieben mehrfach Nutzfahrzeuggeschichte. Darunter zählte der fast schon revolutionäre Verteilerlastwagen Stradair von 1965. Mit Luftfederung rundum erlebt der Kleinlastwagen eine spektakuläre Präsentation, indem Berliet den Stradair über eine Schanze springen lässt, um ihn dank Luftfederung gleichwohl sanft landen zu lassen. Er wird mit Abänderungen etliche Jahre lang gebaut und ab 1969 mit gekürzter Schnauze gemeinsam von Berliet und Citroën vermarktet. Derartige Stradair fuhren dem Autor noch 1996 als PW-Transporter in der Ajoie nahe der französischen Grenze vor die Linse.

1960 stellt Berliet den Frontlenker GPR als Chassis und Zugmaschine mit moderner, abgerundeter Kabine vor. Das Fahrzeug ist über Jahrzehnte auch im Ausland im Einsatz. Noch in den späten Achtzigerjahren können diese Camions in Portugal im Containertransport angetroffen werden. Anfang der Siebzigerjahre verkauft Berliet weit über 100 solche Frontlenker mit einem über der Schlafkabine um 30 bis 40 Zentimeter erhöhten Dach an die bulgarische Spedition Somat.

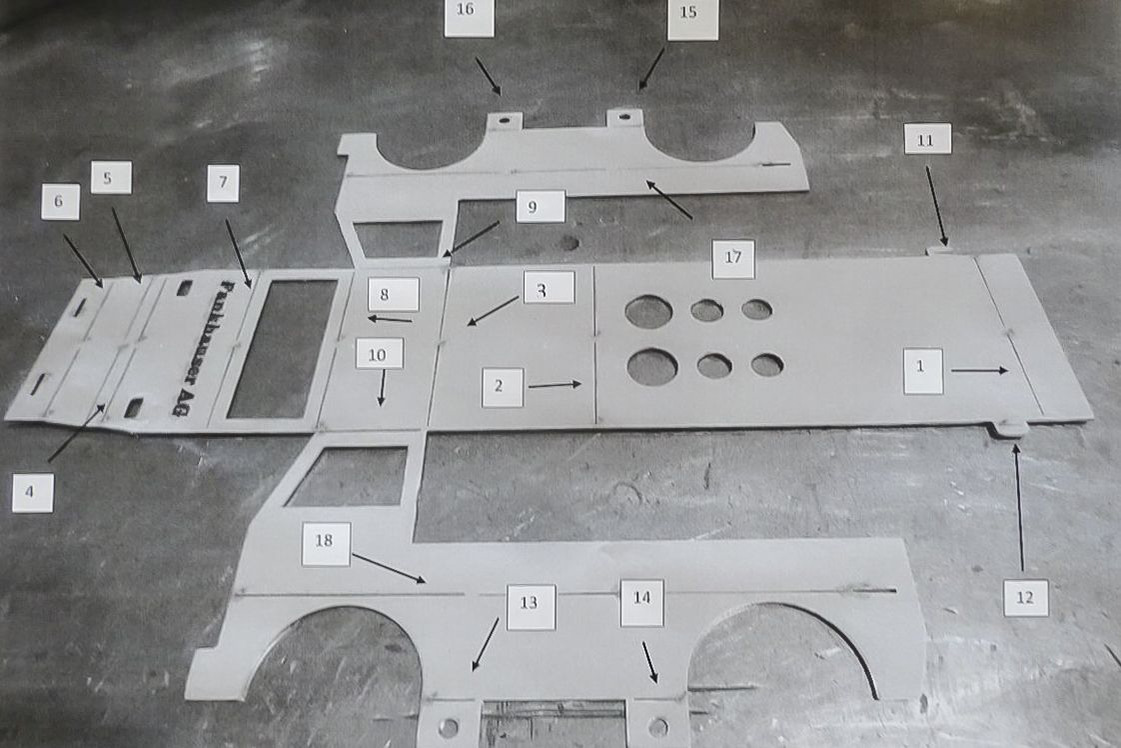

Die Traumkabine KB 2400

Eine Glanzleistung ist die 1970 vorgestellte Frontlenkerkabine KB 2400 mit 2400 Millimetern Breite. Für mich, den Autor, der ich damals selber im internationalen Transport in einem Mercedes 1624 fuhr, war 1973 die «Begehung» einer KB-2400-Kabine im Elsass ein richtiges Aha-Erlebnis: Das war wie in einem Flugzeug – hell, geräumig und mit komfortablem Fahrersitz mit hoher Lehne. Dazu kam eine breite Liege mit guter Matratze. Vier Jahre später, während meiner Zeit bei der Spedition «Trans-Europ» in Chalon-sur-Saône, erhielt ich eine neue Zugmaschine, und zwar einen Berliet TR 280 mit 280-PS-V8. Damit ging ein Traum in Erfüllung. Im Vergleich zu den bis dahin gefahrenen Mercedes gab es plötzlich reichlich Platz fürs Gepäck, einen guten Durchstieg zum Beifahrerplatz, die breite Liege und dank niedertourig laufendem Turbomotor eine sehr niedrige Geräuschkulisse.

Diese Kabine wird bis 1996 noch von Renault Trucks beim Typ Major verwendet. Erst im Jahr 1997, also 27 Jahre nach ihrer Vorstellung, wird die KB 2400 endgültig durch den neuen Renault Premium abgelöst.

Renaults Mut zur «Revolution»

In den Siebzigern wird die französische Nutzfahrzeugindustrie auf Wunsch der damaligen Regierung zu einem Unternehmen unter dem Namen «Renault Véhicules Industriels» Renault V.I. zusammengefasst. Damit verschwinden auch die Marken Berliet und Saviem und folgen dem Schicksal anderer legendärer französischer Marken, wie Bernard, Somua, Latil, Unic und Willème. Bei Renault V.I., später Renault Trucks, wird glücklicherweise die mutige Pionierarbeit der Ingenieure und Designer fortgesetzt und mit der Vorstellung des unvergessenen, noch heute häufig im Strassenbild auffallenden, fast revolutionären Renault AE, später Magnum, gekrönt. Auch in der Schweiz gehört der Magnum nach wie vor zu den besonders geschätzten, aber auch heftig umstrittenen Lastwagen.