SAIC und der Hunger auf europäische Marktanteile

HERSTELLERLAND CHINA Die automotive Welt dreht sich rasant. Nun drängen auch die Chinesen vermehrt in die westlichen Märkte. Was kommt da auf uns zu? Wir gingen der Frage in Nanjing, Wuxi und Shanghai am Beispiel des Konzerns SAIC nach.

Die Megatrends Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren bieten neuen Unternehmen die Chance, sich neben den traditionsreichen Automarken ein signifikantes Stück vom Kuchen zu ergattern. Der wohl bekannteste Neue wurde am 1. Juli 2003 gegründet und war per 9. Januar 2020 an der Börse rund 89 Milliarden Dollar wert – das ist mehr als Ford und GM zusammen. Die Rede ist von Tesla. Nun drängen auch die Chinesen vermehrt in die westlichen Märkte. Die ersten Gehversuche scheiterten noch kläglich: Wir erinnern uns an das Jahr 2005, als die Marke Jiangling einen SUV namens «Landwind» nach Europa brachte. Der ADAC kaufte über einen Strohmann das erste Fahrzeug in Deutschland und schickte es zum Crashtest – mit fatalem Ausgang: «Die Überlebenschancen des Fahrers sind gleich null», schrieb Autobild damals über das total zerstörte Wrack, dessen Fahrgastzelle beim Frontalaufprall mit 64 km/h vollständig zusammengebrochen war. Die Landwind-Expansionspläne wurden über Nacht zur Makulatur.

Know-how aus dem Westen geholt Das ist allerdings schon 15 Jahre her. Inzwischen sind die grossen chinesischen Automobilhersteller entweder an europäischen Marken beteiligt (wie BAIC bei Daimler), besitzen sie komplett (Volvo gehört Geely), oder sie bauen zumindest in Joint Ventures gemeinsam Modelle für den chinesischen Markt sowie für Schwellenländer (FAW und SAIC je mit VW, Brilliance mit BMW). Der Know-how-Transfer ist also längst in vollem Gang. Doch der chinesische Wirtschaftsmotor hat an Dynamik verloren. «Chinas Wirtschaft wuchs 2019 mit 6,1 Prozent so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr», schreibt am 17. Januar u.a. die NZZ. Als einen der Gründe orten Analysten den Handelskonflikt mit den USA.

Noch viel schlimmer trifft es die Automobilhersteller, denn der Heimmarkt ist gar rückläufig. Konkret schrumpfte er im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) berichtete. Es war schon das zweite Jahr in Folge, nachdem mehr als zwei Jahrzehnte lang nur Zuwächse verbucht worden waren. So hatten sich bis ins Jahr 2016 bereits 52 Prozent der Familien mindestens ein Auto angeschafft. Darauf angesprochen, erinnert sich der kapp 30-jährige Marketingmitarbeiter Zhu Shi Jun noch gut an die Zeit, als seine ganze Familie noch ausschliesslich mit dem Fahrrad unterwegs war. Heute hat er einen eigenen Wagen. Zhu Shi Juns Arbeitgeber Maxus ist eine Marke des grössten chinesischen Autokonzerns SAIC.

Besitzen hat noch Status Vor 20 Jahren kaufte man ein Auto noch ausschliesslich in bar, heute fährt bereits ein Drittel der Neuwagen auf Kredit. Leasing hingegen sei bei Privatkunden kaum ein Thema. «Chinesen wollen das Auto besitzen», erklärt uns der Kundenberater im Maxus-Flagshipstore 4S Automobile Concession Service Shop in Wuxi, in dem jeder Kunde am Eingang persönlich begrüsst und zum Empfang begleitet wird. «Bei Geschäftskunden ist die Miete verbreitet. Es gibt aber auch Fälle von Full-Leasing, bei dem selbst der Fahrer dazugehört.»

Die Hersteller brauchen also neue Märkte, wenn sie weiterwachsen wollen. Der Zeitpunkt für die Expansion nach Europa ist so günstig wie nie: Mit der Elektrifizierung tun sich die hiesigen Hersteller bisweilen schwer. Ihre Fahrzeuge sind sehr teuer oder (noch) nicht lieferbar. Richtig Gas (bzw. Strom) gibt bisweilen der Volkswagenkonzern, der mit seinem MEB (Modularer Elektronikbaukasten) alle Konzernmarken beliefern wird und so von Skaleneffekten profitieren kann. Dafür wurden allein 33 Milliarden Euro zur Investition in die Elektromobilität gesprochen (60 Milliarden in alle Zukunftsthemen zusammen).

Die chinesischen Marken auf der anderen Seite bringen dafür bereits viel Erfahrung mit batterieelektrischen Modellen mit. Und sie stehen stärker unter Druck, ihre Elektropalette weiterzuentwickeln, denn die chinesische Roadmap gibt vor, dass bereits 2025 ein Viertel aller Neuwagen batterieelektrisch angetrieben werden soll. Was im Moment den chinesischen Marken noch einen entscheidenden Vorteil bietet: Sie können liefern, nicht zuletzt dank strategischen Kooperationen mit heimischen Batterieherstellern.

Etwas früher zeigten wir die Elektrotransporter Maxus eDeliver3 und eDeliver9, die dieses Jahr in Europa lanciert werden, sowie den MPV Euniq5. Der EV80 ist bereits im Schweizer Markt erhältlich. Der grosse Van Deliver9 kommt zudem (und als Erster) mit Euro-6-Dieselmotor. Aufbau des Vertriebs- und Servicenetzes überlässt Maxus ganz seinen Vertriebspartnern, die ihre Märkte am besten kennen sollten; in der Schweiz arbeitet Maxus mit der Auto AG zusammen. Doch wer ist diese Marke?

In die Karten geschaut SAIC MAXUS Automotive Co., Ltd – ein für chinesische Verhältnisse noch kleiner Hersteller – legte ein beachtliches Wachstum hin. Von Januar bis November 2019 wurden 39 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Mutterkonzern SAIC, die Nummer 1 in China und Nummer 7 weltweit, hält mit 7,05 Millionen im Jahre 2018 ausgelieferten Fahrzeugen (+1,8 Prozent) in China 24,1 Prozent Marktanteil und erwirtschaftete dabei einen Umsatz von 136,4 Milliarden US-Dollar, was SAIC zur Nummer 10 aller chinesischen Unternehmen macht. 2009 startete der Konzern neu und gründete die Marke Maxus, am 21. März 2011 begann der Verkauf des ersten Modells – ein Van. 2015 wurde die Strategie «New Fortune» («neues Glück») und damit der Export in 48 Länder eingeläutet.

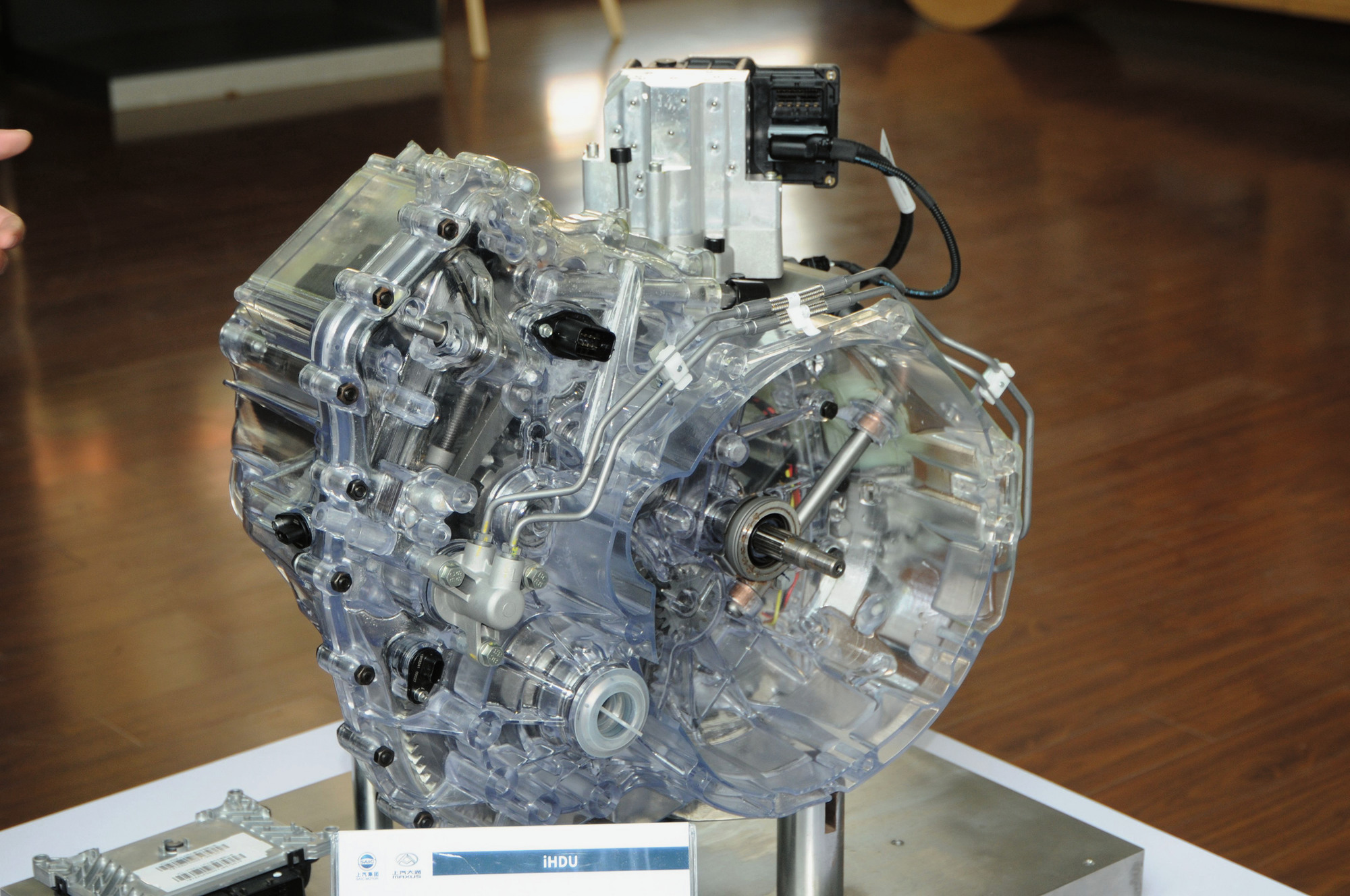

Der erste Termin führt uns in die Maxus-Zentrale in Shanghai, wo sich auch das Entwicklungs- und Designcenter befindet. In einem Showroom werden uns die wichtigsten technologischen Innovationen präsentiert, darunter der neuentwickelte Euro-6-Dieselmotor, die 48-Volt-Architektur für künftige Hybridmodelle inklusive intelligentem Hybridmodul iHDU (Getriebe-Elektromotor-Einheit), ein volldigitales Cockpit, die fortschrittliche Konnektivitätsarchitektur iCGM und ein interaktives Terminal namens «Smart Spider», an dem der Kunde aus drei Baureihen sein persönliches Modell zusammenstellen und mit über 100 Optionen individualisieren kann (auch online zu Hause). Das Fahrzeug wird dann innerhalb 28 Tagen ausgeliefert. In China, Australien und Neuseeland wurden damit bereits 64’000 Bestellungen getätigt. Für den Kunden besonders interessant ist die Möglichkeit, sein konfiguriertes und bestelltes Fahrzeug zu tracken, das heisst jederzeit einzusehen, wo im Herstellungsprozess es sich gerade befindet. Hier lernen wir auch den Maxus-Generaldirektor Wang Rui sowie den Verantwortlichen für Internationale Märkte, Jolly Yang, kennen. Wie alle unsere Kontaktpersonen wirken sie unkompliziert und nahbar.

In einer beeindruckenden Multimediapräsentation wird uns anschliessend auf mehreren Screens die aktuelle Modellpalette präsentiert, aber auch die in Kürze folgenden Modelle sowie die inzwischen zehnjährige Forschung in der Brennstoffzellentechnik. Dieses Jahr noch sollen zehn H₂-Tankstellen in Shanghai gebaut werden, bislang sind in China 500 Wasserstofffahrzeuge auf den Strassen. Führungskräfte der einzelnen Abteilungen beantworten anschliessend die Fragen der Journalisten, die von der fortgeschrittenen Modernität, der Offenheit und den Expansionsplänen etwas überrumpelt sind. Auf einer kurzen Strecke auf dem Werksgelände können wir ein paar Fahrzeuge fahren. Mehr liegt nicht drin, in China darf nur auf die Strasse, wer auch einen chinesischen Führerschein besitzt.

Kapazitäten sind vorhanden In der seit 2011 zu Maxus gehörenden Fabrik in Wuxi («Wu-schi» ausgesprochen) arbeiten 3000 Mitarbeiter, die 2018 einen Umsatz von 10 Mrd. Yuan erwirtschafteten, was rund 1,4 Mrd. Schweizer Franken entspricht. Die Kapazität im (künftigen) Zwei-Schicht-Betrieb liegt bei 200’000 Fahrzeugen, dann soll der Umsatz 20 Mrd. Yuan erreichen. Von Maxus werden hier die Vans V80 und Deliver9, die Grossraumlimousinen G10, G20, der Pick-up T60 sowie das SUV D90 gebaut. Im Jahr 2018 liefen in Wuxi total 84’000 Fahrzeuge der Marke Maxus vom Band, im vergangenen Jahr waren es bereits an die 120’000. Das entspricht einer Steigerung von 45 Prozent. 58’000 davon wurden exportiert, davon mehr als 28’000 nach Australien und Neuseeland sowie in neun EU-Länder. Der Werksleiter erklärt, dass die Zulieferer in vier Gruppen unterteilt würden: Motoren und Getriebe kommen aus SAIC-eigenen Werken, weitere wichtige Bauteile stammen aus Fabriken, an denen SAIC beteiligt ist. Dann gibt es namhafte internationale Zulieferer (wie Bosch) sowie eigenständige Zulieferer in «langfristigen Partnerschaften». Von den hier gefertigten V80 werden fünf Prozent in der Elektrovariante EV80 gebaut, für die anderen 95 Prozent stehen zwei Dieselmotoren zur Wahl.

Die zweite Fabrikbesichtigung steht in Nanjing an, wo diverse Hersteller Fabrikationsstätten betreiben. Die Autobahn dorthin ist gesäumt von unzähligen, sich gleichenden Trabantensiedlungen, die das Ausmass der Population nur erahnen lassen. Alle brauchen Jobs – und alle möchten konsumieren. Im modernen und hellen Werk in Nanjing produziert Maxus 150 000 Fahrzeuge im Jahr, darunter den strategisch wichtigen Familienvan G50 und den SUV D60. Bis in rund zwei Jahren soll das Volumen auf 300 000 Fahrzeuge erhöht werden. Das WEF nahm 2019 das Werk in Nanjing zusammen mit neun anderen Fabriken weltweit in sein «Lighthouse Factory»-Netzwerk auf. Die «Leuchttürme» wurden ausgewählt aufgrund «ihrer Führungsrolle bei der Anwendung von Technologien der vierten industriellen Revolution».

Konkurrenzloser Kostenvorteil Chinesische Unternehmen können deutlich günstiger produzieren als die Mitbewerber in Europa oder den USA. Doch um wie viel günstiger? Zunächst – und das ist naheliegend – kostet eine Arbeitskraft viel weniger als in Europa. Noch 1999 wurde ein Fabrikarbeiter in den hochpreisigen Industrieregionen Shanghai oder Nanjing mit rund 100 Franken entlöhnt – pro Monat. Doch zusammen mit dem enormen Wirtschaftswachstum und der Entwicklung des Lebensstandards stiegen natürlich auch die Löhne – und zwar um das Mehrfache! Heute kann ein Fabrikarbeiter mit 5000 Renminbi Yuan rechnen, das entspricht etwas über 700 Franken. Und das ist erst der Mindestlohn, denn je nach Erfahrung und Fähigkeiten kann er mehr verlangen. Der Fachkräftemangel ist schliesslich auch in China angekommen. Trotzdem: Im Vergleich mit Europa ist das konkurrenzlos niedrig.

Als zweiter Faktor kommt die Produktivität pro Mitarbeiter hinzu. Offiziell kennt China die Fünf-Tage-Woche. Doch da die meisten Fabriken (noch) nur eine Schicht fahren, erwartet das Management von den Arbeitern eine erhöhte Arbeitsleistung. Konkret sind das in den staatlichen SAIC-Werken elf Stunden täglich an sechs Tagen in der Woche. Natürlich erhalten die Arbeiter dafür Sonderzahlungen, gilt es doch als Überzeit. Im Vergleich mit einer hiesigen 40-Stunden-Woche arbeitet ein chinesischer Arbeiter also 65 Prozent mehr – und das dank Sonderzahlungen sehr motiviert!

Ein dritter, wichtiger Punkt: Sämtliche Unternehmen, die Rohstoffe fördern, sind staatlich. So werden nationale Spekulationsblasen faktisch ausgeschlossen. Dazu kommt, dass Hersteller mit wichtigen einheimischen Lieferanten strategische Allianzen eingehen. Maxus etwa hat eine solche Partnerschaft mit dem Batteriehersteller CATL aufgebaut. Sollte die Nachfrage nach Batterien das Angebot deutlich übersteigen, so würden sie als strategische Partner natürlich bevorzugt, wie an der Pressekonferenz am Hauptsitz in Shanghai erklärt wurde.

Optimistisch und risikobereit Bei Produktionsbedingungen und Kosten können die europäischen Fahrzeughersteller nicht mit den Chinesen konkurrieren. Trotzdem möchten diese nicht einfach nur die billigsten sein, wie Jolly Yang erklärt: «Vor 30 Jahren wurden die Preise nur aufgrund der Kosten festgelegt. Heute ist es etwas anders, wir wollen unser Geschäft nachhaltig gestalten, also nachhaltig erfolgreich sein. Wir haben nicht nur den Export im Auge, sondern den ganzen Lebenszyklus. So werden wir künftig etwa auch Carsharing-Modelle anbieten. Daher werden sich die Preise in den einzelnen Märkten auch unterscheiden, da wir unterschiedlichen Herausforderungen begegnen.»

Auf unserer Reise durch die Städte und Produktionsanlagen werden wir stets von Maxus-Mitarbeitern aus Marketing und Kommunikation begleitet. Sie sind auffallend jung, sprechen ein hervorragendes Englisch und haben – zumindest eine Zeit lang – an europäischen Universitäten studiert. Sie wirken weltoffen, sind kommunikativ, freundlich, gut gelaunt und lachen gerne. Sie unterscheiden sich kaum von uns, geben aber auch zu, dass die Offenheit des industrialisierten Shanghai nicht repräsentativ für das ganze Land sei. Tatsächlich sei es mittlerweile auch für sie nicht einfach, sich im konservativen und verschlossenen Hinterland zurechtzufinden. So seien Menschen aus jenen Regionen oft schockiert, wie offen und direkt sie über gewisse Themen reden oder Probleme ansprechen würden, ganz entgegen der chinesischen Tradition. Doch wer Business machen und erfolgreich sein will, braucht nicht nur den chinesischen Hunger, sondern auch westliches Draufgängertum. Und beides ist dort vorhanden.