Exklusive Vergleichsfahrt mit sechs E-Trucks

SCHWERE ELEKTRO-LKW Eine in jedem Aspekt aussergewöhnliche Testfahrt hat sich uns Mitte Juni geboten: der erste Vergleichstest von schweren Elektro-LKW weltweit. Angetreten waren die neusten Produkte von Designwerk, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania und Volvo Trucks an.

Lastwagen vergleichen ist für Jan Burgdorf vom deutschen Fachmagazin Trucker nichts Aussergewöhnliches. Mit Elektrotrucks ist das aber etwas anders, denn das gab es noch nie. Noch Anfang Jahr liessen sich mögliche Mitbewerber leicht an einer Hand abzählen, doch das ändert sich jetzt gerade. Noch 2023 konnte nur Volvo im grossen Stil schwere E-LKW ausliefern, bis Anfang 2025 rollen nun bei allen OEM schwere Serien-Elektrolastwagen vom Band. Der richtige Zeitpunkt also, sechs E-Trucks gegeneinander antreten zu lassen.

Der Vergleich, an dem neben Jan Burgdorf und uns vier weitere europäische Nutzfahrzeug-Journalisten mitgearbeitet haben, war auf Mitte Juni angesetzt. Er fiel schliesslich in eine derart regenreiche Zeit, dass die eigentliche Testroute nördlich von München wegen der Hochwassersituation stark modifiziert werden musste. Während mit Scania 45 R und Volvo FH Aero Electric bereits früher ausführlich gefahren werden konnte, hatten zum Zeitpunkt des Vergleichs die wenigsten Testfahrer Gelegenheit gehabt, am Steuer eines Iveco S-eWay, Mercedes-Benz eActros 600 und MAN eTGX zu sitzen. Eine ähnliche Rarität für die Tester ist der Designwerk DW HC 900 E 6×2. Und dies, obwohl der in Winterthur konstruierte E-Truck in der Transportindustrie schon länger mit seiner Reichweite für Aufsehen sorgt, also bereits damals, als die übrigen OEM mit ihren E-Truck-Projekten noch in den Kinderschuhen steckten.

MAN eTGX auch als Lowliner

Wir starten die Testfahrten der sechs E-Trucks im MAN eTGX. In der geräumigen Kabine findet man sich mit den übersichtlichen Armaturen sofort zurecht. Schnell gewöhnt man sich auch ans Spiegelersatzsystem. Es ist vor allem beim Vorwärtsfahren gut, rückwärts Einparken funktioniert erst in einem Zug, als von der Fischauge-Ansicht auf ein normales Bild umgeschaltet wird. Auf der Autobahn fallen eher starke Windgeräusche auf, und die Richtungsstabilität wusste auch am zweiten, windfreien Tag weniger zu gefallen. Ständig nötige Lenkradkorrekturen trübten das Fahrgefühl ein wenig. Das ist darauf zurückzuführen, dass er als einziger Grossserien-E-LKW auch mit einer beim Lowliner eingesetzten, kleineren Reifendimension erhältlich ist und mit einer solchen Bereifung auch zum Test antrat. Ein Lowliner kann problemlos als Autotransporter genutzt werden oder zum Ziehen vom in der Automobillogistik beliebten Megaliner.

Der Antriebsstrang arbeitet sehr kultiviert. Der Zentralantrieb verfügt über vier Gänge, welche sehr sanft und kaum spürbar gewechselt werden. Die Rekuperation erfolgt über fünf Dauerbremsstufen, vom möglichen Segeln bis zum One-Pedal-Drive. So kann der Fahrer selbst wählen, mit welcher Art der Rekuperation er am liebsten unterwegs ist. Dazu kommen vier verschiedene Fahrmodi. Darunter ist auch ein Reichweiten-Modus, in welchem Systeme wie die Klimatisierung heruntergefahren werden, damit es im Notfall noch bis zur nächsten Ladesäule reicht. Die Reichweite wird in diesem Modus um bis zu zehn Prozent erhöht.

Mit 10 800 kg Leergewicht war die MAN-Zugmaschine die Leichteste im Vergleich. Mit 480 kWh nutzbarer Batteriekapazität (brutto 534 kWh) dürfte die Reichweite, zu der es noch keine Angaben gab, aber noch keine Stricke zerreissen.

eActros 600 mit LFP-Batterien

Der Mercedes-Benz eActros 600 war unser zweiter Testtruck. Mit einer eher hohen Sitzposition und der edlen und praktisch arrangierten Instrumentierung passt die Kabine ins Daimler-Truck-Portfolio. Die Lenkung fühlt sich etwas steifer an, als bei den anderen Herstellern, doch daran gewöhnt man sich rasch. Ruhig gleitet der eActros 600 über die Autobahn, Fahren und Handling gefallen. Der E-Antrieb lässt sich mit leisem, hochfrequenten Pfeifen vernehmen.

Beim Anfahren wird die E-Power bewusst zurückgenommen, was den Verbrauch und den Reifenabrieb reduziert. Allerdings dürfte mancher Chauffeur mit seinem 40-Tönner dann meist die Power-Taste aktivieren, um zügiger wegzukommen. Nebst Eco- und Power-Modus verfügt der eActros 600 auch über einen Reichweiten-Modus.

Der MB eActros 600 setzt als einziger im Vergleich auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) und verspricht mit 600 kWh (brutto 621 kWh) Kapazität eine Reichweite von 500 Kilometern und mehr. Die drei quer verbauten Batteriepakete wiegen gerundet 4500 kg, wobei Mercedes dieses Gewicht mittels E-Achse – somit keine Kardanwelle – etwas kompensiert. Trotzdem bringt die Zugmaschine 11 740 kg auf die Waage.

Die LFP-Batterien wollen übrigens möglichst oft auf 100 Prozent aufgeladen werden und haben eine besonders hohe Lebenserwartung. Der LKW ist bereits mit einer Ladedose fürs künftige Megawatt-Charging MCS ausgestattet.

Kraftvoller Iveco S-eWay

Bei der geräumigen Kabine des Iveco S-eWay sind wir etwas zwiespältig. Zum einen wirkt sie schlicht und beinahe düster, zum anderen sind neben dem Lenkrad und dem fast schon gigantischen Touch-Zusatzbildschirm nur noch wenige Tasten vorhanden. Ausser der Gangwahl, dem Warnblinker, der elektrischen Feststellbremse und Anlassen/Ausschalten werden alle übrigen Funktionen über den Touchscreen abgerufen. Das grosse Display stammt noch aus dem Joint Venture mit Nikola. Bevor Iveco im Mai 2023 diese Zusammenarbeit in Europa abgebrochen hat, war geplant gewesen, die E-Trucks unter Nikola-Flagge zu vertreiben. Iveco arbeitet nun an einem neuen Fahrerplatz, der eine Mischung aus dem bestehenden S-Way und dem hier gefahrenen S-eWay werden soll. Trotz hohem Elektronik-Anteil – zum Fahrzeugstart muss erst ein vierstelliger Code eingegeben werden – ist das Testfahrzeug noch ohne Spiegelersatzsystem unterwegs. Die traditionellen Rückspiegel wirken extrem gross und beschränken die Sicht neben der A-Säule. Unterwegs lassen sich zudem ziemlich starke Windgeräusche vernehmen.

Iveco nutzt wie Mercedes im eActros 600 eine integrierte Achse für den Antrieb, mit zwei Elektromotoren, aber nur einer Übersetzung. Die Kardanwelle entfällt, was Gewicht spart, und der gewonnene Raum zwischen den Achsen wird für die Unterbringung von mehr Batterien genutzt. Diese bieten eine Kapazität von 629 kWh (brutto 738 kWh), dank derer der S-eWay 500 km Reichweite bietet. Iveco lässt die Motoren mit 480 kW (653 PS) Leistung nahezu ungedrosselt auf die Reifen einwirken, was uns beim Losfahren ein «Wow» entweichen lässt. Man glaubt kaum, in einer Zugkombination mit 36 Tonnen unterwegs zu sein.

Auch bergwärts zieht der Iveco gut weg, ohne Getriebe aber verliert er bei höherer Geschwindigkeit am Berg die Fulminanz, die er beim Anfahren oder bei niedrigem Tempo an den Tag legen kann. Die Rekuperation erfolgt allein über einen Hebel, allerdings lässt die erzielte Bremswirkung etwas an Effizienz vermissen, weshalb oft mit dem Bremspedal nachgeholfen werden muss; das Bremspedal ist übrigens nicht mit der Rekuperation gekoppelt. Mit 12 000 kg ist der Iveco S-eWay die schwerste der zweiachsigen Zugmaschinen an diesem Test der sechs E-Trucks.

Volvo, der Vorreiter der sechs E-Trucks

Der Volvo FH Aero Electric ist der erste schwere E-Lastwagen, welcher bereits in grosser Stückzahl auf den Strassen unterwegs ist. Seine sechs Batteriepakete verfügen über 421 kWh Kapazität (brutto 540 kWh), was für etwa 300 km Reichweite gut ist, also etwas weniger als bei den Mitbewerbern. Allerdings wiegt der Volvo lediglich 10 700 kg und ist somit der Leichteste im Vergleich. Im Kabineninnern findet sich ein Volvo-Habitué sofort zurecht. Das digitale Display und die Armaturen sind übersichtlich angeordnet, doch steht für den Beifahrer weiterhin wenig Beinraum zur Verfügung und für A4-Lieferscheine fehlt ein gescheit dimensioniertes Fach.

Antriebsseitig gibt es am Volvo FH Aero Electric nichts auszusetzen. Er zeigt mit seinen drei Elektromotoren, die zusammen 480 kW (666 PS) leisten, eine angenehme Beschleunigungsleistung, besonders am Berg gefällt sein kräftiger Durchzug. Die Gangwechsel des 12-Gang-I-Shift-Getriebes sind kaum wahrzunehmen. Theoretisch könnte das Getriebe auf alle Fahrstufen zurückgreifen, im Normalfall werden aber nur die Gänge der oberen Gruppe (7 bis 12) genutzt. Der Nachteil: Das grosse Getriebe lässt weniger Platz für Batterien und verringert die Gewichtsreserven. Ab 2025 wird Volvo hier aber mit einer E-Achse nachbessern.

Lenkung und Kurvenstabilität gefallen ebenfalls, und der E-Truck gleitet fast lautlos über die Autobahn. Einzig auf Beifahrerseite sind leichte Windgeräusche zu vernehmen. Das qualitativ hochwertige Spiegelkamerasystem gewährt eine gute Übersicht und man profitiert bei Nacht und in Tunnels dank Infrarotlicht von einem beinahe perfekten Bild.

Länge läuft

Der Scania 45 R gibt innen wie aussen kaum zu erkennen, dass er ein Elektrofahrzeug ist. Lediglich die Elektro-spezifisch ausgelegte Instrumentierung «verrät» den BEV. Mit 4150 mm Radstand ist der Scania der längste der zweiachsigen Mitbewerber im Vergleich. Dadurch wird aber trotz Antrieb mit Kardanwelle genügend Platz für vier Batteriepakete geboten. Mit 517 kWh Kapazität (624 kWh brutto) garantiert Scania für einen 40-Tönner eine Reichweite von 350 km. Und 11 020 kg Leergewicht machen ihn zu einem der eher leichteren Zugmaschinen vor Ort.

Der Arbeitsplatz weist die bekannten Pluspunkte bei Sitzkomfort und Armaturenanordnung auf. Kraftvoll, aber kultiviert, lässt sich mit dem Scania auf die Autobahn einfahren. Es bleibt fast auffällig ruhig in der Kabine, weder Windgeräusche noch Fahrwerksstösse beeinträchtigen die Fahrt. In dieser Hinsicht spielen beide Hersteller aus Schweden in einer eigenen Liga. Zudem fährt sich der Scania wie auf Schienen, egal ob auf der Autobahn oder auf Landstrassen.

Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern hat der Scania nur einen Fahrmodus. Doch die Abstimmung zwischen dem 6-Gang-Getriebe und den drei E-Motoren ist ausgezeichnet und der Antrieb mit 450 kW (612 PS) Gesamtleistung bringt im richtigen Moment das benötigte Drehmoment. Der Hauptmotor mit 230 kW Leistung erhält Unterstützung von zwei kleineren, je 110 kW leistenden Motoren, welche direkt im automatisierten Getriebe integriert sind. Durch gezielten Motoreinsatz wird eine Zugkraftunterbrechung verhindert, was für praktisch nicht wahrnehmbare Gangwechsel sorgt. Via Rekuperationshebel verlangsamt man den Scania auch mit 40 Tonnen problemlos. Die Rekuperation lässt sich ebenfalls übers Bremspedal aktivieren.

Wer hat’s erfunden?

Fast schon ein Exote im Vergleich der sechs E-Trucks ist das Fahrzeug von Designwerk (DW). Nicht nur, weil der DW HC 900 E 6×2 bekanntlich in Winterthur gebaut wird, sondern weil er wegen seiner rekordverdächtig grossen Batterie (900 kWh) als einziger als Dreiachser daherkommt. Die Fahrzeuge von DW basieren auf den Chassis der Volvo-Baureihen FH, FM und FMX sowie auf dem Mercedes-Benz Econic. Seit drei Jahren gehört Designwerk übrigens zu 60 Prozent zur Volvo Group.

Wenig überraschend ist der Dreiachser mit 14 740 kg auch das Schwergewicht im Vergleich. Mit 768 kWh (brutto 900 kWh) Batteriekapazität sind Reichweiten von 660 km möglich. Beim auf einem Volvo FH basierenden Fahrzeug fällt im Fussraum das dritte Pedal auf. Eine Kupplung? Nein, es ist das Rekuperierpedal. In jeder Verkehrssituation lässt sich der DW-LKW damit präzise verzögern, und man gewöhnt sich rasch an diese Spezialität. Je nach Druck des Pedals verändert sich die Bremswirkung, und erst kurz vor Stillstand wird das Fahrzeug mit der Betriebsbremse komplett zum Stillstand gebracht. Dem Fahrer steht übrigens auch der normale Rekuperationshebel am Lenkrad zur Verfügung.

Ähnlich wie im Iveco sorgt im DW mit 500 kW (680 PS) Motorleistung ein tadellos agierendes Ein-Gang-Getriebe für ein sehr kraftvolles Anfahren. Auch an Steigungen lässt uns dieser E-Truck seine Kraft spüren. Das Fahrverhalten ist angenehm, einzig ein paar Vibrationen und Windgeräusche stören etwas, was wir jedoch darauf zurückführen, dass es sich beim Wagen um ein schon etwas älteres Demo-Modell handelt. Welche Rolle die Firma Designwerk mit dem Ausrollen der vielen Serien-E-LKW der OEM in Zukunft einnehmen wird, lässt sich heute schwer abschätzen. Allerdings hat sich DW seit Längerem als kompetenter Entwickler von Fahrzeugen für Spezialanwendungen etabliert.

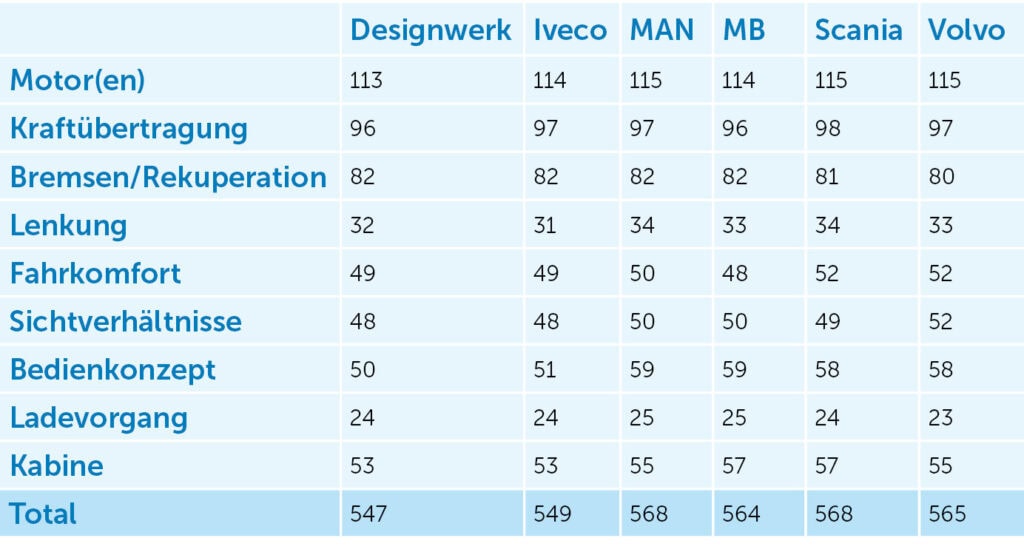

Ausgeglichene sechs E-Trucks

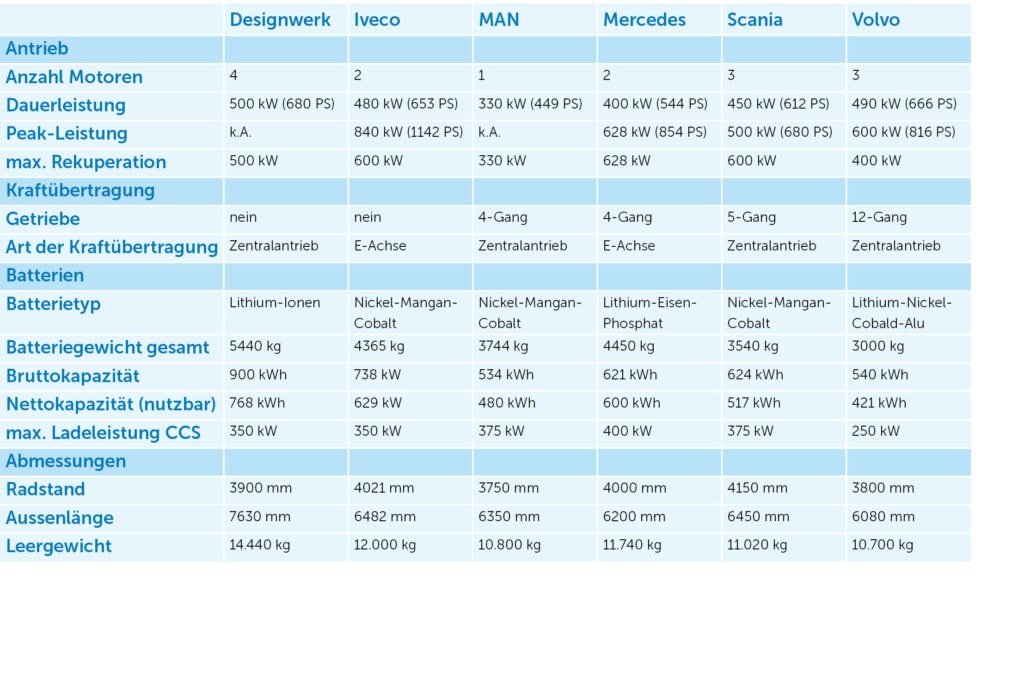

Die Beurteilung durch die Tester fällt sehr ausgeglichen aus (Tabelle). Einzelne Differenzen sind sicherlich auf eigene Präferenzen zurückzuführen, doch die knappen Unterschiede zeigen, dass es sich hier um sechs modernste, technisch hochwertige Fahrzeuge handelt. Ein Hauptkriterium ist heute sicher die Reichweite, und gewichtseitig bleibt relevant, dass die Vergleichsfahrzeuge alle mehr als zehn Tonnen wiegen. Allerdings profitieren sie von der neuen Gesetzgebung, welche bis zu zwei Tonnen Mehrgewicht gegenüber einem Diesel-LKW zulässt. Weitere Knackpunkte für die E-Mobilität sind die Verfügbarkeit grüner Elektrizität und der schleppende Ausbau der Schnellladeinfrastruktur. Beides Themen, die nicht die Transportindustrie, sondern Politiker und Energieversorger lösen müssen.