Treibstoff Methan – gasförmig und flüssig?

METHAN Im Personenwagenbereich sorgen Erdgasfahrzeuge schon seit Jahren für niedrigere CO2-Emissionen – bisher jedoch nur mit geringer Verbreitung. Neue Generationen von Gasmotoren werden nun auch schwere Nutzfahrzeuge noch sauberer machen.

Der Treibstoff Erdgas besteht fast vollständig aus Methan, enthält also wesentlich weniger Kohlenstoff als die Otto- und Dieseltreibstoffe. Aus diesem Grund werden bei der Verbrennung im Erdgasmotor rund 20 bis 25 Prozent weniger CO2 erzeugt als in Benzin- oder Dieseltriebwerken. Diese Bilanz gilt für fossiles Erdgas, kann also durch die Beimischung von Biogas noch deutlich verbessert werden. Mit Biogas oder synthetisch hergestelltem Methan betriebene Fahrzeuge fahren sogar praktisch CO2-neutral.

Während die heute angebotenen Erdgas-Personenwagen ausschliesslich mit CNG (Compressed Natural Gas) betrieben werden, setzen Nutzfahrzeugbauer wie Volvo Trucks seit Kurzem auch auf LNG-Modelle (Liquefied Natural Gas), die den Treibstoff in flüssiger Form mitführen. CNG wird unter einem Druck von rund 200 bar in Drucktanks mitgeführt, LNG muss in sogenannten Kryotanks tiefkalt gespeichert werden. Erdgas liegt bei Normaldruck und Temperaturen von unter –162 °C flüssig vor und benötigt in diesem Aggregatszustand rund 600 Mal weniger Volumen als gasförmig. Das heisst, es kann Treibstoff für wesentlich grössere Reichweiten getankt werden.

Wenig Interesse an LNG in der Schweiz

LNG eignet sich also für Fernfahrten, wobei abhängig von der Tankgrösse bis über 1000 km ohne Tankstopp zurückgelegt werden können. Weil die Speicherung in den Kältetanks jedoch nur für wenige Tage gewährleistet werden kann, ist der Einsatz für Fahrzeuge im Nahverkehr wenig sinnvoll. Ausserdem ist zu beachten, dass die Speicherung des kalten Gases mit einem beträchtlichen Energieaufwand verbunden ist. Deshalb setzen Schweizer Erdgaskunden eher auf CNG-Modelle mit Reichweiten von 200 bis 300 km.

Tankstellenbauer in der Schweiz sind daher sehr zurückhaltend beim Ausbau des LNG-Tankstellennetzes. Die Huhn-Ei-Problematik – zuerst Fahrzeuge oder Tankstellen? – lähmt zurzeit die Entwicklung ähnlich wie zu Beginn beim CNG und noch immer beim Wasserstoff. Im EU-Raum dagegen soll die Flüssigerdgas-Infrastruktur in den kommenden Jahren rasant ausgebaut werden. An den angebotenen Fahrzeugen wird es dann auch nicht fehlen: Volvo, Iveco und Scania haben LNG-Motoren entwickelt, mit denen grosse Distanzen abgespult werden können.

Wie Otto oder wie Diesel?

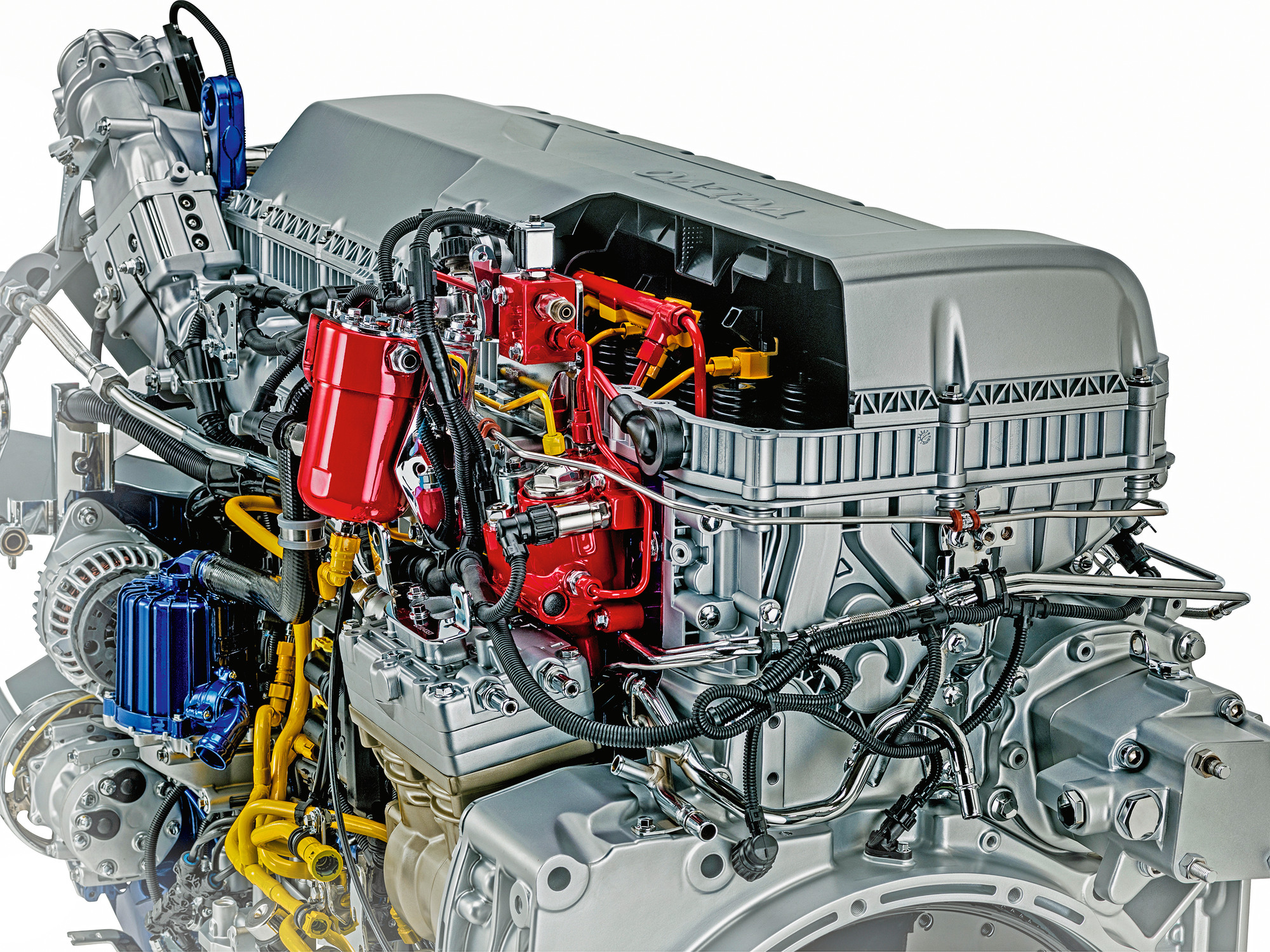

Unterschiede gibt es aber nicht nur bei der Speicherung des Treibstoffs an Bord des Fahrzeugs, sondern auch beim Verbrennungsprinzip. Grundsätzlich unterschiedlich verhalten sich CNG und LNG nur beim Tanken und Speichern; beim Treibstoff im Motor handelt es sich um den gleichen Stoff, nämlich zu rund 98 Prozent Methan, das nach dem Verdichten gezündet werden muss.

Wie im PW-Gasmotor, bei dem analog zum Benziner die Verbrennung nach dem Ottoprinzip durch einen Zündkerzenfunken ausgelöst wird, setzen auch die meisten Nutzfahrzeughersteller aufs Ottoprinzip. Lediglich Volvo Trucks nutzt das Dieselprinzip: Statt den Funken der Zündkerze lassen sie am Ende des Verdichtungstaktes eine kleine Menge Dieseltreibstoff die Verbrennung einleiten.